この度、新しく症例別施術例

(耳鳴り・難聴、舌のシビレ・口の中の痛み、発達遅滞・知的障害、坐骨神経痛、関節リウマチ、発声障害)

を更新しました。

詳しくはこちら

この度、新しく症例別施術例

(耳鳴り・難聴、舌のシビレ・口の中の痛み、発達遅滞・知的障害、坐骨神経痛、関節リウマチ、発声障害)

を更新しました。

詳しくはこちら

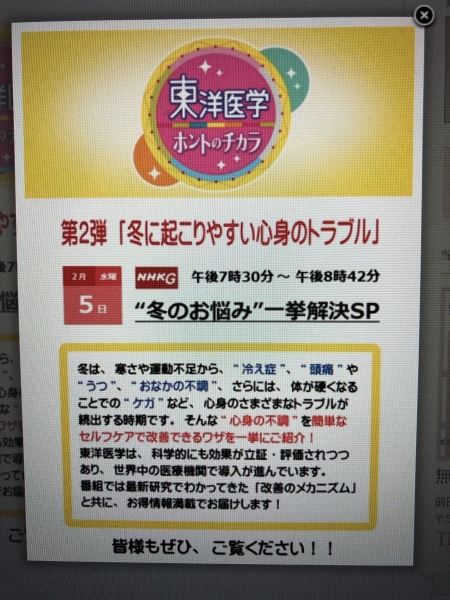

〇北里大学東洋医学総合研究所客員教授の伊藤剛先生

〇島根大学教授の大野智先生

お二人の先生から鍼を中心にわかりやすい東洋医学の解説と、

科学と古来受け継がれている世界の伝統医学を

出演者やゲストの方々と共に面白く、理解しやすい番組となりました。

冬場に起こりやすい症状を中心に、

冷え性、頭痛、筋肉の凝り、転倒について…

そして精神的な症状ある『うつ病』について。

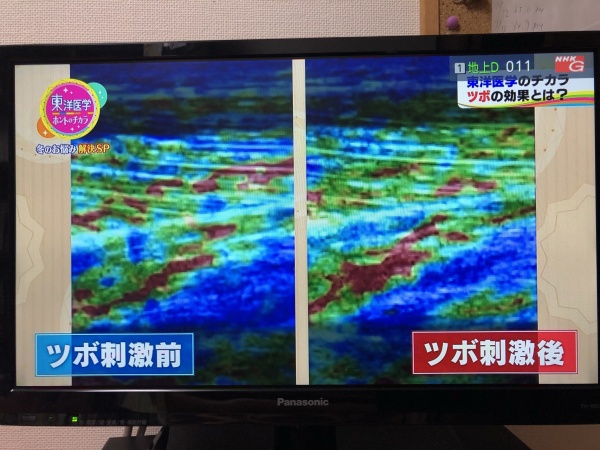

鍼やお灸・指圧をすることで、

血行が促進、神経伝達が増え、筋肉が緩む…凝りや緊張が軽減する。

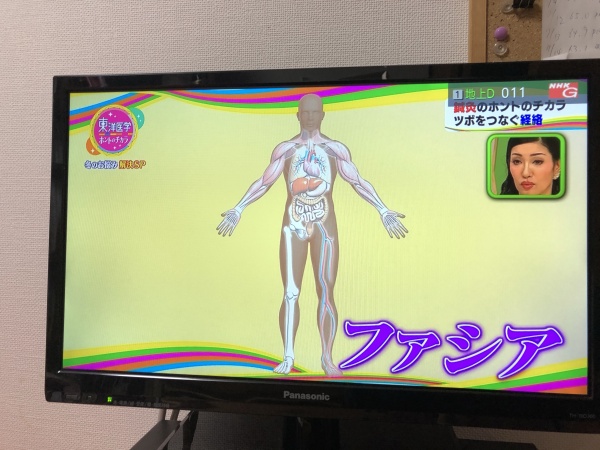

ファシアについて、

筋肉と経絡の走行が一致している事の説明。

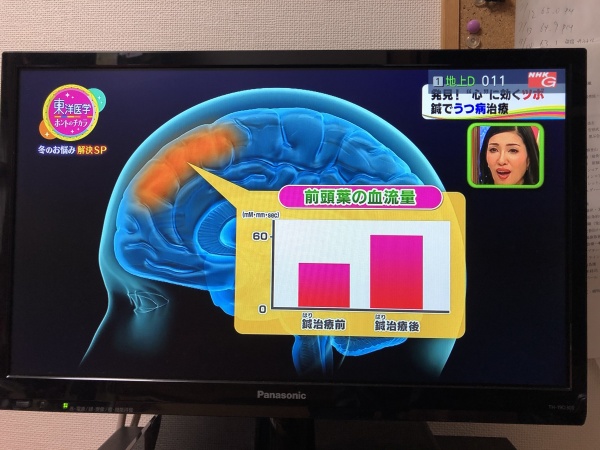

新脳針では前頭葉(額エリア)への刺鍼は欠かせません。

情報を発信する前頭葉は心の状態を安定化させ、

活力を高める、前頭葉はとても大切な脳です。

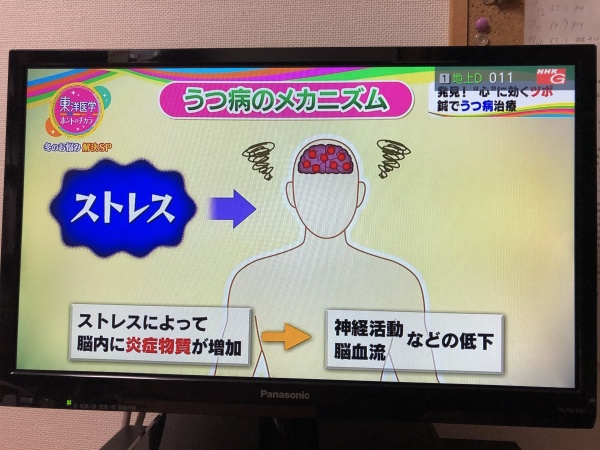

身体に影響する原因の多くはストレス!

人間関係や仕事のストレスは大敵、

出来る限りストレスを引きずらない、心の切り替え、自己コントロールが

必要です。

素晴らしい番組でした…

NHK

東洋医学のホントのチカラ

今後の番組制作で進化する研究成果を期待しています。

院長

前田為康

あなたは座り方で、

こんな間違いをしていま

せんか?

腰を反らせて、胸を張り、アゴを引いて、

脚をそろえる、そんな座り方を維持し続けることが、

良い姿勢だと思っていませんか?

こういった座り方が、良い姿勢だという思い込みは、多くの方が犯してしまう間違いの1つです。

TV番組のひな壇で1列目にキレイな女優さんが座る場合、こういった座り方をされる方が、ほとんどです。ですが…こういった座り方は、TV映り重視で体には負担となります。

もしかしたら、あなたがこのような座り方をよい姿勢だと勘違いしたとしても致し方ないのかもしれません。

では…どういった座り方をすれば、体に負担がかからないのでしょう?

今回のブログは、このポイントをお伝えしたいと思います。

まず、良い姿勢で座るためには?からご説明させていただきます。

そもそも良い姿勢で座るためには、”腹圧が高い”状態が必要です。腹圧は上半身を支える”お腹の風船”みたいなものです。お腹がしっかりと膨らむと風船の弾力がバネのように伸び縮みして、上半身の重さの緩衝もしてくれますし、お腹で下から上半身を支えてくれます。そうすると背骨や腰への負担を減らす事が出来ます。

しかし、姿勢を固めて座ってしまうと、どうしても体の重心が片方に偏りがちになってしまいます。そうすると体の重心と体を支える座面のポイントが重なってしまいます。こういった感覚が体に入力されると、腹圧は下がります。

ちょうど脚を組んで座り、片方のお尻に体重をかけるような形です。

重心の偏りがある状態で、腹圧が下がり、上半身の重さがダイレクトに体の片側にかかれば、それだけで負担が大きくなることは、ご想像できるのではないでしょうか?

その他にも、ソファーなどにもたれて座るのも、体には負担となってしまいます。

なぜなら、ソファーにもたれて座ると、体幹が体を支えてバランスをとる必要がなくなるため、腹圧が上がりません。そうなると、先ほどと同じように体への負担は増えてしまいます。

それに加え、もたれて座ることで背中が丸まり、骨盤も後ろへ傾きがちになります。骨盤が後ろへ傾いてしまうと、体を支えるポイントであるお尻の骨が、座面にしっかりと当たらず、体を支えづらい状態になります。

そのため、座面が柔らかすぎるソファーや車いすなどでは、体を支えて座ることが、より一層難しくなります。

その他にも女性の方に多いのですが、脚をぴったり閉じて座ることも、骨盤が後ろへ傾く要因となります。なぜでしょう? 脚をピッタリ閉じて座ると、脚が邪魔して骨盤を立たせづらくなるからです。

ここまでを少し、おさらいしてみましょう。

姿勢を固めて座ると、体の同じ箇所、同じ筋肉に負担がかかり、姿勢がくずれていきます。

もたれて座ると、体が体を支える必要がなくなります。そうすると体幹の筋肉に刺激が入らず、体を支える力がドンドン弱くなります。結果的に姿勢が崩れやすくなります。

では、どう座ればいいのでしょう?

①:まず、座るイスは、ある程度硬さのあるものをオススメします。ソファのような柔らかい座面は、体を支えるポイントがぼやけてしまい、座位が不安定になります。

②:同じ理由で座るときは、比較的浅めに座りましょう。

③:座った時には、足の裏をしっかり地面につけます。それだけで体を支える範囲が増え、重心をコントロールしやすくなります。

④:座った際には、両膝の間をこぶし2つ分くらい開きます。そうすることで骨盤を立ちやすい状態をつくれます。

⑤:体を固めず、むしろ『少し揺れてる』くらいのイメージで座ることで、体の一か所に負担がかかることを防ぎます。

座り方のポイントは、以上の5つになります。

もし、あなたが良い姿勢で座ることが出来るなら…

良い姿勢=腹圧が上がっている状態です。腹圧が上がっている状態は、体幹の筋肉がしっかり働き、刺激が入る状態です。筋肉がしっかり働けば、基礎代謝の向上も見込めます。

つまり、きちんと座れば、座っているだけで体幹のトレーニングやリハビリにもつながります。

お仕事上、1日中座りっぱなしという方も多いと思います。良い座り方を取り入れて頂いて、体への負担を減らすだけでなく、体幹に刺激を入れて、良い姿勢の獲得を目指してはいかがでしょうか?

全5回にわたって、姿勢についてお伝えさせていただきました。何か皆様の生活に1つでもプラスになる情報をお伝えできていれば幸いです。

動作改善法 担当:裏戸 雅行

愛知県からお越しのKくん。PVLの患者です。

今回で、4回目の集中治療です。

約2か月振りで、5秒間くらい一人で立つことができるようになった!とのことです。

このリセプター療法で、様々な方法を使い体幹部へのアプローチメインに行いました!主に揺れの感覚を用いて体幹部へアプローチしています。

アラジンに登るのも、前回に比べると速く余裕に登る事が出来ました!登り終えると、満面の笑みで見つめてくれるKくん。

アラジンで揺れて楽しくバランスとるよ~。

次は、乗馬にも登ってみよう!!!一人で登るのは初めての挑戦です。

………………………………………。

今回は、一人では、登れることできなかったです。

ですが、軽くお尻を支えるだけで登ることはできました!また、挑戦しようね!

乗馬でも、揺れの刺激を与えていきます。

初バランスディスク!!!

立位の状態で、バランスをとります。その状態で、前後左右に揺らしてあげます。

体幹を刺激し、手足が動きやすくなりバランスも取りやすくしてから歩行練習です。

今回は、両手をつないでもらい、2本のレール(平均台)で歩行です。

歩隔(右足と左足の横幅の間隔)を出してあげることで、左右へのバランスを取りやすくし歩きやすくしています。

おっ、と、と!

脚、踏み外してるよ。笑笑

K君「片手でも、歩けるもん!!!」

このような形で体幹部へアプローチして、少しでも手足の動きやバランスが取れるように行っています。

今後も、いろいろな成長を見せてくれることを楽しみに待っています。

鍼灸師 田村勇貴。

札幌で仕事絡みの打ち合わせがあり、

その合間に白石区に施術所を構える、

きたかみ鍼灸接骨院を訪問してきました。

北上先生は当院のOBで約20年前にお勤めされていました。

現在、札幌市白石区で開業され12年、

奥様と二人で頑張られています。

お仕事中、急な訪問だったので、ゆっくりできませんでしたが、

わずかな時間でもいろいろお話しすることができました。

北海道にお住まいの方にはおすすめの治療院です。

院長

前田為康

先週茨城県からお越しのK・Yさん

1週間集中治療を受け、午前午後と針灸治療や動作改善法、リセプター療法と併用で指頭感覚法をしました。

Kさんのお悩みの一つは呂律が回らないことです。

口の中のモヤモヤ感もあり、気持ち悪くて毎日5回ほど歯磨きをしていたとのことです。

早速、口の中を触ると凝り固まった感じがあり、舌の緊張も少しあったのでほぐしていきます。

治療受けた翌日には呂律もマシになり、治療を重ねるにつれ、口の中のモヤモヤ感もなくなりました。

最終日ごろには、歯磨きが普段の1日3回に戻り、とても満足されて関東に帰られました。

指頭感覚法では呂律だけではなく、色々な症状に合わせて手技を変えていきます。

似たような症状があれば是非一度受けてみてください。

お待ちしております。

鍼灸科:水足知繁

この度、新しく症例別施術例

(自閉症スペクトラム・ヘルペス後神経痛・パーキンソン病【PD】・脊髄小脳変性症【SCD】の疑い)

を更新しました。

詳しくはコチラ

取り戻せた右手の自由

1度はあきらめて、左手で字を書いたり、

お箸を使う練習をしていましたが…

今では右手でできるように!

今回のブログは、当院の施術を通じて、患者さんの笑顔につながる結果を得られた症例をご紹介したいと思います。同じような症状でお困りの方や鍼治療に興味をお持ちの方のお役に立てれば幸いです。

今回の症例は ”書痙” です。

皆さんは『書痙』をご存知でしょうか? 多くの方が初めて目にする言葉だと思いますので、簡単にご説明させていただきます。

書痙とは、字を書こうとする時、または字を書いている最中に、手が振え(振戦)、または痛み(疼痛)が発生し、字を書くことが困難となる書字障害のことです。

今回、ご紹介させていただく、松本 和正 さん(仮名)の主な症状も『右手の指に力が入り、つっぱり、思いっきり開いてしまう』といった症状がありました。

(吉川先生に、初診時に診させていただいた時の様子を再現していただきました。)

4,5年前からたびたび右手の指に力が入る感覚があったそうです。

それが来院、半年前から親指と人差し指に力が入る頻度が増え、特にお箸やペンを持つときに症状が悪化するといった状態でした。1度は右手をあきらめて、左手でお箸を使ったり、字を書く練習をするほどに。

このような状態で、当院に初めて来院されたのが、3月のことでした。

今回、松本 和正さん(仮名)は、吉川先生が担当となり、施術することに。

施術経過

施術開始から5回目までの経過は順調で、手が開いて突っ張る感覚がだんだん軽減しているのを、ご本人さんも自覚されていました。

このまま順調に症状が改善できればと考えていたのですが… やはり難しいご病気なので、そう簡単にはいきませんでした。

夏場(7月)に入って、風邪をひいたり、消化器系のトラブルが重なったりして、体調があまり思わしくない時期が続き、手の症状も…。原因やキッカケはわからないものの、『右手が勝手に動いてしまう』まで症状は悪化してしまいました。

この時期は、さすがに『まずいなぁ・・・』って感じていたと、後々、吉川先生は話してくれました。

再度、病院を受診し、お薬による治療とボトックス注射を試してみることを選択されたのですが、手の感覚が鈍り、余計に動かしにくくなったため、ボトックス注射は控え、松本 和正さん(仮名)はお薬による治療と鍼治療に専念することを決断されました。

今思えば、この時期が松本 和正さん(仮名)にとって、一番つらい時期だったのかもしれません。

しかし、8月半ばには、7月から発症していた『手が勝手に動いてしまう』症状が消失。

9月、指のツッパリからか、炎症を起こし、指に痛みを伴う時期もあったのですが、それを乗り越えてからは良好な経過をたどられます。

症状の消失へ

手の症状も、徐々に改善が診られ、11月にはスマホを右手で片手操作できるようになり、PC作業も不自由なく行えるようにまで回復しました。

12月には、施術開始当初からあった指のツッパリや反り返りも消失、右手でお箸を使えるようになるまでに改善しました。

約8か月間で30回の施術を受けて頂きました。3月から開始し、7,8月の夏場に1度、症状が悪化することもありました。それを乗り越えてからは、順調な経過で日に日に症状も改善していきました。

お時間はかかりましたが、最終的には松本 和正さん(仮名)の笑顔につながる良好な結果を得られた症例です。

吉川先生のコメント

『今回の施術に関して、特別いつもより何か、意識して取り組んだわけではないですが、どの患者さんを担当させていただいても、

この2つを考えながら、いつも治療をしています。』

『施術時間は1時間ほどです。それ以外のお時間…日々の食事、睡眠時間、セルフケアといった日常生活でできることもお伝えします。なぜなら、患者さんと施術者が一緒になって症状の改善に取り組むことが大事だと考えるからです。』

『今回は ”書痙” という難しい病気でしたが、松本 和正さん(仮名)と色々と相談しながら治療を進めたのが良い結果につながったのではないかなぁ…と思っています。』

『難病だけじゃなく、そうでない疾患に対しても、あきらめずトライする事が大事です。色々試してダメだった方も、ぜひ1度、当院の針施術 ”新脳針”にトライすることをおすすめします。』

裏戸 雅行

動画で見る前田針灸接骨院

少し古いですが2017年の紹介動画です